说到信仰,研究发现,超过三分之二的人信奉某种宗教或一套精神信仰。在这些人中,几乎一半的人仍然忠于他们成长过程中的宗教,而超过一半的人在适当的环境和证据下愿意改变他们的宗教观点。

迪肯大学(Deakin University)社会学副教授安娜·哈拉夫(Anna Halafoff)博士解释说:“生活中发生的一些改变,比如亲近的人的去世或一场严重的疾病,可能会让你更深入地审视自己的生活目的和意义。”

“实际上,这意味着要质疑你从小接受的信仰,可能还会尝试其他不同的宗教和精神传统和实践。”

下面是三位女性,她们通过接受一种新的信仰而找到了自己的使命。

“我看到了这种关系与耶稣的关系就像结婚一样"

梅勒妮·麦格赖斯,44岁,墨尔本的一名企业主和母亲,成年后成为一名基督徒,她发现上帝给了她更多的希望和更好的未来,这是她从未梦想过的。

“我在一个常去教堂的家庭长大,从小就接受洗礼,所以我了解上帝。然而,当我离开家去上大学的时候,我意识到我只是接受了我被抚养长大的环境,而没有真正考虑清楚。

接下来的十年是对人生意义的探索。它包括参加派对、建立成功的事业和社会地位,包括努力做一个“好人”。然而,我仍然没有满足,还在寻找更多。

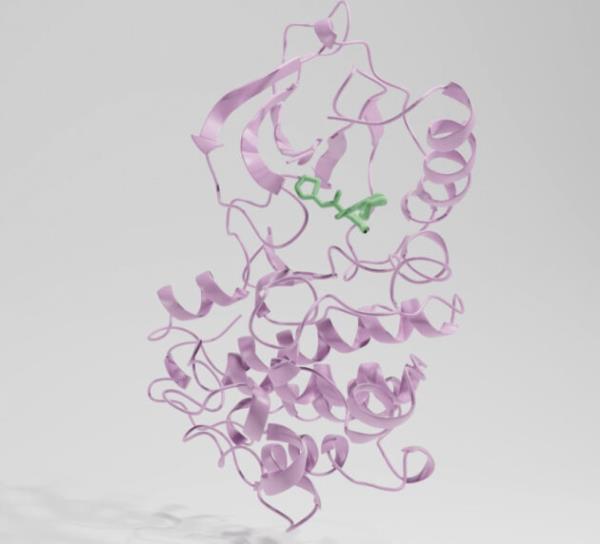

在我攻读科学学位期间,我坐在生物课上,这是我人生旅途中的一个关键转折点。透过显微镜,我被自然界中一切事物的有序所震撼,即使是最微小的细胞。我的结论是,生命的出现不可能是偶然的,而是经过设计的。我开始寻找那个创造者是谁。

我读了很多书,和很多人谈论过不同的生活方式。最终,通过阅读《圣经》,我明白了基督教的上帝是我的创造者。通过研究证据,我第一次相信耶稣是肉身的上帝。

在我人生的那个阶段,我仍然想按自己的方式做事。结果,我的生活一团糟。我很沮丧,尽管我努力按照自己的方式生活,但我无法获得我所渴望的满足。

耶利米书中有一节说:“因为我知道我对你的计划,是要使你顺利,不是要伤害你;给你希望和未来的计划。”最终,通过信仰向真理投降改变了我的生活。

在我40多岁的时候,它为我提供了许多机会,让我可以创业、从事援助工作、指导年轻的女企业家、收养孩子,并扮演了我迄今为止最好的角色——成为一名母亲。2008年,我在教堂接受了坚信礼。在某种程度上,我认为与耶稣的关系就像结婚一样,我想在家人和朋友面前公开许下信仰的誓言。有一次我去非洲的孤儿院服务,母亲给了我一张卡片,上面写着:“给我的女儿,她从来不想成为一个傻乎乎的基督徒。”

然而,生活并不总是容易的。我面临着许多困难。我几乎破产了,我心碎了,我失去了所爱的人。但当我遇到困难的时候,知道上帝在那里指导我是一件很棒的事。”

"我相信做修女是最理想的生活"

44岁的Ayya Yeshe是塔斯马尼亚岛菩提心空行禅院的创始人。她在23岁时成为一名尼姑,并开始过自己的僧侣生活。

“我出生在雪山的一个天主教家庭。我父亲去世时我才14岁,这削弱了我对上帝的信仰。我看着这个世界,问道:“上帝在做什么?”一年后,我离开了家,成了一个流浪的孩子,在嬉皮士社区的沙发上闲逛,和一些精神追求者在一起。1994年,我和一群朋友去了尼泊尔,这就是我发现佛教的原因。

这些教义对我来说很有意义,于是我在一个藏传佛教寺庙里住了一年,学习冥想。那段时间让我深刻地认识到,我应该如何过一种远离苦难的生活。当我回到悉尼,我决定我应该负责任,并在一家保险公司找到了一份工作。与此同时,我帮助一位喇嘛管理他的佛教中心,并在国王十字路边教堂(Kings Cross Wayside Chapel)志愿担任顾问。四年后,我意识到,为他人服务比任何物质收益都更让我快乐。

23岁时,受佛教教义启发,我成为了一名尼姑。我相信做修女是理想的生活,但不久之后我猛然醒悟。作为一名尼姑,我得到的支持比僧侣少,我获得的资源也少,而且我被要求住在寺庙里,而藏民可以免费住在那里。作为一名西方女性,我觉得这是不可接受的,于是我开始走自己的修女之路。

由于被从我的传统和它的支持中分离出来,我睡在朋友家和我的车里,有时我无家可归。尽管如此,我还是志愿在监狱、康复中心和学校教授冥想,这项服务让我意识到,相比之下,我的个人痛苦微不足道。

五年后,我来到印度继续学习,2009年,我在印度中部的那格浦尔定居下来,在那里我发现了一群了不起的佛教徒。在那里,我接触到了达利特人,他们是印度文化中最低的社会阶层。为了回应他们的需要和社会的正义,我创立了菩提心基金会,在过去的十年里,这个基金会每年帮助2000人摆脱贫困和不平等。我们为妇女提供职业培训,为女童提供支持教育的家庭,为女童提供免于童婚的庇护所,资助55个孩子上学,每年为营养不良的儿童提供6000顿饭。

为了给慈善机构筹集资金,养活自己,我像一个流浪的和尚,拿着我的钵盂,依靠别人的慷慨施舍来获得食物和金钱。通过这种方式,一些看似陌生的人(现在是朋友了)邀请我去上课或参加一个筹款晚宴,效果出奇地好。

对我来说,对正义的承诺是爱在公众面前的样子,而内心的平静和沉思是爱持续的方式。我在大自然的沉默中找到了幸福。经过20年的储蓄,我最近在塔斯马尼亚岛的世界遗产森林里买了一块地,开始了我的修道院,为西方僧侣和俗人提供帮助,让他们重新体验大自然的简单和神圣。这种生活既艰难又精彩。我感到很孤独,靠不到最低工资过活,但回报是我醒来后感到平静和喜悦,知道我一直在为自己的最高理想而活:同情心。”

“这太激进了,我失去了很多朋友”

44岁的莱拉·伊丽莎白·奈特(Lila Elizabeth Knights)是悉尼的一名瑜伽老师,她原本是一名保守的基督徒,后来成为一名哈瑞·克里希纳(Hare Krishna)的修女。

“当我20岁出头在大学里发现佛教时,我成为了一名素食者,并开始冥想。26岁时,我住在加拿大一个偏远的滑雪胜地,这是我第一次上瑜伽课,因为夏天没有太多别的事情可做。我很快就被吸引住了。

两年后,我回到悉尼,我的瑜伽老师把我介绍给一个男人,他只简单地问我:“你幸福吗?”“尽管我拥有了幸福所需的一切,但在内心深处,我并没有。

一夜之间,我戒了药,戒了酒,戒了男人,搬进了戈文达谷(Govinda Valley)的瑜伽修行所,成为了一名哈瑞·克里希纳(Hare Krishna)的吠陀尼姑。这很激进,我失去了很多朋友,甚至家人。三年来,我很少见到我的父亲和妹妹,但我的母亲喜欢这样,每个周末都去做志愿者。

成为修女并不是有意的。我都没意识到就发生了。那些年是平静的,我从老师那里得到了很好的指导。道场的生活包括清晨,从凌晨4点半开始,在早餐前进行4个小时的瑜伽、冥想、诵经和学习经文。没有休息日,也没有睡懒觉的机会。属灵的工作从来都不容易,但我喜欢它。我还完成了瑜伽老师的培训。

我还记得我的第一次Kirtan,一种呼应式的歌唱。站在一座寺庙里,一群印度人用古梵语吟唱,我的保守教育本应反叛,但它没有。我觉得很自在。

作为一名修女,我没有打算拥有财产、结婚或生孩子。然而,三年后,我得了腺热,接到我的瑜伽教练的电话,他邀请我去拜伦湾休息。两周后,他给了我一份工作。我觉得是时候重新进入这个世界赚钱了,所以我接受了。

在那里的第一天,我遇到了一个叫马尔的男人,尽管我仍然非常坚定地想要成为一名修女,但他以极大的决心追着我,我们慢慢开始约会。我们最终同居了,五年之后他向我求婚了。我拒绝了,因为我不想参加婚礼,但我们妥协了,订婚了。我们买了一栋房子,生了两个孩子,35岁时是女儿塔利亚(Tahlia), 40岁时是儿子泰姬(Taj)。不幸的是,马尔和我没能永远在一起。

现在我痴迷于一切,宝贝。我教授产前瑜伽,并开设生育能力增强课程,以打破有关月经的禁忌。我后来找到了我的佛法,或者说人生目标,但我必须经历一些奇怪的经历,才能让它变得清晰。”

.